.jpg)

今年五月以来,因为金华子城遗址的调查勘探,我得以有机会长住金华。过去,我当然也来过金华,然而走马观花,感触颇多,心得全无。

而城市考古不同,我们有机会扎根于子城的几个“点”,兼顾老城区的整个“面”,带着问题,把城市的每个角落,每处古迹走透透。看得多了,自然会有一些额外的想法,不吐不快,于是就有了以下的《金华三记》。

一、影子之城

近代以来,大中城市,纷纷拆毁旧城墙,改建为环城路。环城西路即原来的西城墙,环城北路即北城墙,以此类推,环城东路即东城墙。杭州和嘉兴,都是这样的。

嘉兴城不大,适宜跑圈,早晚锻炼,我绕着环城路跑过几次,对老城墙的轮廓和规模,了如指掌。杭州的老城区大,马路更宽,车辆也多,我不曾绕城跑过。

金华的城墙拆除,护城河填平以后,照例也是环城的道路,只是名字不叫环城路。然而,旧城墙的痕迹依然容易辨认,我骑车跑过一圈,知道人民路是原来的北城墙,新华街是城市的西城墙。城墙的四至,即老城区的边界,曾为城市最直观的象征,即便遗迹无存,也绝不至于完全泯灭。

由城墙包围起来的城区里头,状况会复杂很多。道路与坊巷,是城市的骨架,相对比较固定。金华老城有所谓“三纵两横”的道路:纵向的,有东市、中市、西市三街;横向的,则有北街、南街两条——城区的主要道路系统,至晚于宋代已经形成,愈是主干道,愈难以根本改变。近现代以来,为了通车,无非只是整体拓宽道路,局部截弯取直,将石板路换成水泥路面,大不了再把“中市街”改换个新潮的名字“胜利街”,如此这般,貌似焕然一新,其实,道路的布局和走向,并无改变。

主干道两侧,生长开来的枝枝杈杈的坊巷,命运就难说了。传统社会生产力有限,旧城改造的力度也有限,我们有理由相信,清代的坊巷街道,面貌大概与明朝相去不远。现代社会就不同了,城市大规模改造,老城区推倒重来。未几,高楼大厦、城市广场、封闭式小区,如雨后春笋,拔地而出,若问旧市容市貌,不复见矣。

至于街巷两侧的商铺民居,道路中间林立的牌坊,原本就依附于街巷而存在。“皮之不存,毛将焉附”,最是流动不居。今年赵家庭院,明年是钱家的客栈,昨日孙家酒楼,明日改为李家的当铺。这样的故事,每天上演,简直没法说。即使历史文化名人的故居或祠堂,也是如此。

历数金华城最近一千年的历史,南宋吕祖谦应该是本地最孚声望的乡贤大儒。金华后街“一览亭”,本是城市中的登高休憩之所,前几年,因为道路拓宽,迁往异地重建。吕祖谦的故居,就在原“一览亭”附近。南宋初,南渡士大夫通常租住在官府提供的“官屋”或临时安置在寺院内,吕祖谦祖父吕弸中、父亲吕大器就寄居于城内的官屋。吕祖谦生活于兹,讲学于兹。他的讲学影响尤其大,著名的“丽泽书院”,前身正是一览亭的吕祖谦故居,金华后来有“小邹鲁”“婺州学派”等说法,源头均可追溯到这里。据南宋楼钥《攻媿集•东莱吕太史祠堂记》,吕祖谦晚年搬家到城北,但不久去世。南宋开禧三年(1207),在吕祖谦去世二十多年后,婺州官府在一览亭故居建造“吕成公祠”和丽泽书院,作为吕祖谦及其学术的纪念与弘扬之所。

按理说,名人书院和祠堂最是城市文脉的象征,后人理当加以妥善保护。然而,丽泽书院、吕祖谦祠偏偏命运多舛。元明时期,书院屡经搬迁,祠堂数度废弃,清代重建的“吕成公祠”已非原先位置,搬迁至今金华市将军路与酒坊巷交叉口附近。今天,金华城内已无任何与吕氏相关的文物史迹。前些年,我一直在武义明招山调查吕祖谦家族墓地,众多南宋学者,我对宽厚、博雅的吕祖谦比较有好感,所以对此耿耿于怀。

城市的所有建筑物,当以衙署、文庙、城隍庙,最不容易改变,因为这是城市最核心的公共建筑,象征着政治、文化、信仰的权威。唐宋以来,金华府衙、县衙、府(县)学、府(县)城隍,几乎没有改变。但是,自从清末废除科举制度,文庙改为新式学堂,直到前几年,府学旧址仍为金华某中学的校舍;清帝逊位后,府衙搬离旧址,以示新时代对旧传统的决裂,新世纪城市化浪潮袭来,城市规模持续扩大,现在的金华市政府大楼,索性已经搬离了旧城区;新社会移风易俗,封建迷信打倒在地,金华县城隍庙已经荡然无存,府城隍庙的建筑本体倒还在,不过改变了功能。也许时代发展太快,又有人主张放慢脚步,不妨回头看看,呼吁重建金华府衙、府学,然而,事过境迁,重建的“古迹”也不过是昨日蜕变后留下的躯壳,历史永远无法重来。

始建于北宋的万佛塔,位于金华府衙北,是城内的至高点,也是金华最重要的地标,惜于抗战期间拆毁。近年重建的万佛塔,搬离原址,迁建于江滨的赤松门附近。

金华,旧称婺州。按照古人“星野”的说法,城市对应着天上的婺女星,故名。在城内对应婺女星的地方,建起了星君楼,供奉婺州“分野之神”宝婺星君,保佑城市平安。星君楼也称“八咏楼”,自南朝以来,几经重建。数千百年,城市面目全非,唯有八咏楼,至今巍然屹立,位置始终未改。这是城市唯一的传奇,冥冥之中,若有宝婺星君的垂佑。

一座城市,变化是常态,不变是例外,变与不变之间,总该有规律可循吧——我在金华走街串巷、寻访古迹,经常这样想。或者说,我宁愿相信世界是有规律的,如果沧海桑田、社会变迁,一切随机发生,无因果,无目的,无悲喜,如梦幻泡影,如露亦如电,那么,我的考古工作该是多么令人绝望。

二、登楼记

“国家级历史文化名城”金华,依山傍水,北望北山,南临婺江,三国六朝时期为东阳郡治,唐宋为婺州,明清为金华府。

唐代以前的金华城,只是婺江之滨“周长四里”的小城;唐昭宗天复三年(903),吴越国王钱镠割据两浙期间,在小城以外,加筑了一圈“周十里”的大城。

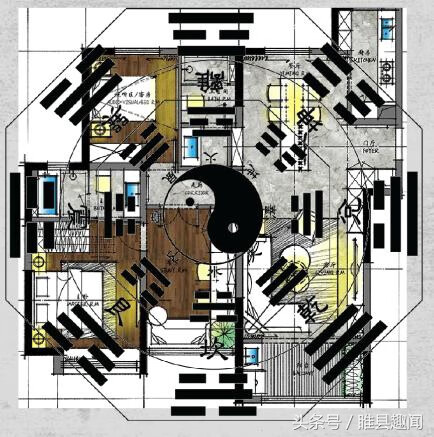

大城筑成后,从前的小城,遂称为“子城”。子城的四至边界,今天仍可辨认,也就是今金华城东南部的高阜台地,地势高出周边一截,里头设有历代金华府衙署、学宫、考院等机构。清咸丰十一年(1861)太平军占领金华,曾短暂作为“太平天国侍王府”。

我骑自行车,绕行子城一周,实测距离1393米左右,远不足“四里”之数;我也曾绕行外城一周,手机上显示的距离,周长似乎又超过了文献记载的“十里”之数。总之,类似的数据出入,在考古调查中经常遇到。

高阜台地之上,建有八咏楼,飞檐翘角,巍然挺立,其前身为南朝“辞宗”沈约出任东阳太守时所建的玄畅楼。沈约登楼,作有八首长诗,题为《八咏诗》,情感充沛,十分有名。唐宋因以名楼,遂称“八咏楼”。八咏楼是子城的最高点,登楼临风,俯瞰双溪风光,是婺州名胜。

八咏楼,几经重建,但其位置,自唐宋以来未有更改。

自不同方向而来的义乌江和武义江,在金华城南燕尾洲附近,汇合为“婺江”,绕城西去,最终注入钱塘江。城南双江合流的景象,雅称“双溪”。

《汉书·艺文志》说“登高能赋可以为大夫”,文人墨客,登楼望远,念天地悠悠,赋诗感怀,是自古以来的传统,譬如王勃之于滕王阁,崔颢之于黄鹤楼,范仲淹之于岳阳楼。南朝以来,八咏楼上,人文风流,诗赋满楼,不在话下。

南宋初年,李清照流寓婺州期间,登斯楼也,眼前双溪荡漾,远处阡陌纵横,不禁触景生情,留下《题八咏楼》“千古风流八咏楼,江山留与后人愁。水通南国三千里,气压江城十四州”;《武陵春》“闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟,只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”等名篇。千古传诵的诗篇,现已成为金华当地宝贵的文化财富,套用时髦话,就是“文化名片”。

我不止一次登上八咏楼,因为近几十年来婺江的挖沙作业,江面变窄,又加上湖滨公园的景观树日益壮大,阻挡视线。今天在八咏楼上,竟然完全看不到双溪。我每每因此而遗憾——金华最有历史文化内涵的景观,黯然失色。

金华因山为城,地势北高南低,高下起伏的山岗,经过平整,又有水泥路面的覆盖,不复山地旧观。但从婺江骑车去城北,几乎全是上坡,一路向北,能逐步逐步地感受到车身的加重。城市考古调查,最理想的交通工具,就是自行车。

城北的明月楼,曾经也是个登高眺远的所在,本来地势就高,又建在北城墙上,简直是全城的制高点,传统社会并无高楼大厦,非但北望北山,南瞰双溪,更能俯瞰全城。风雅君子来此,“与谁同坐,清风明月我”,照例留下众多诗文。

如今,当我登临明月楼,置身于钢筋水泥丛林,竟然发现这边的视线,反倒不及八咏楼开阔:向南眺望,我爬到树上,也不见婺江;向北,因为高楼和大树阻挡,一“叶”障目,北山亦全然不见。纵然李白、李清照再世,恐怕也写不出好文字了。

北山,即唐杜光庭《洞天福地记》所称“第三十六洞天”的金华山,宋元之交的何基、王柏、金履祥、许谦合称“北山四先生”。其中的尖峰山,山形奇秀,茕然独立,金华北郊的浙江师范大学,取其意象为“校徽”的标志。尖峰山,作为城市的象征,也是金华人乡愁之所系,据说旧时侨居异乡的金华游子,最怀念的就是此山,当地俗话说“一日不见尖峰山,两眼泪汪汪”。然而,今天的明月楼上,全然不见北山。我跑出城市数里开外,终于得以一睹尖峰山的风采。

我对此并没有太多意见,只是觉得在我们的城市建设中,如果涉及依山傍水的风貌,尤其是国家级历史文化名城的历史文化景观的规划,应该合理控制建筑物与植物的高度。2017年,我到过法国南部的尼姆。这座古罗马时期的城市,保留了一座公元一世纪的竞技场。据当地朋友介绍,竞技场高21米,旧城里的新建筑,一律不得高于此。

三、泮池

站在历史长河中看各种事物,犹如看一个又一个的故事,或有头有尾,或有始无终的故事。考古发掘工作也不例外,只是讲述一个地方、一个地点兴废沿革的故事。

这个发掘地点,是明清金华府文庙正前方的泮池所在,距离金华府衙以西约150米处。府署衙门,占据金华子城相对中心的位置。金华子城,本来是唐代以前的金华城。吴越国王钱镠在子城外加筑了一圈城墙,形成内、外城的结构,外城称“罗城”,内城便是“子城”。

登临新万佛塔之巅,俯瞰绿树成荫的金华子城。

明朝人开凿泮池,大约发生在明洪武年间或稍晚。据说,宋代的学宫文庙也在附近,但规模不及明清,或许也没有泮池,更不像明清文庙那般制度化,全国各地套用一张“蓝图”,无论发不发掘,我们都能把金华文庙的平面布局猜测到八九不离十。

掘地三尺的明朝人,肯定已经挖穿了六朝的地层。根据考古发掘,泮池之下的地层里出土有若干两晋南朝的砖瓦和瓷片,也有少量的唐宋遗物。所以,我常说,城市考古除了“平面找布局”,更要“纵向找沿革”——我们脚下这一块土地的历史沿革。这说明,文庙的地下正是六朝郡治的遗址,唐宋时期人们继续在此工作、生活。然而,明朝人恐怕不会关心这些,他们只是要在大成殿的正前方,挖掘一口半月形的池塘。

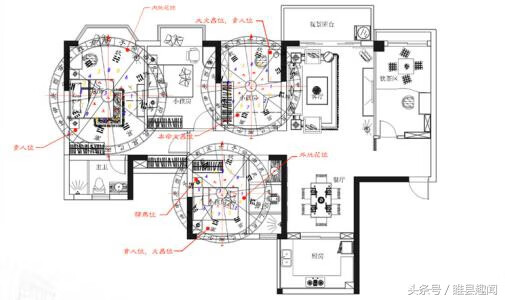

考古发掘现场,每天面对层出不穷的问题。整体而言,纵向的历史沿革,比横向的平面布局,问题更多、更复杂。拿文庙、衙署建筑格局来说,明清以后高度模式化,全国各地,大同小异;而宋代文庙制度尚未定型,即便是泮池,我们也有许多不明白的地方。依据古礼,天子之学称“辟雍”,四周环水,而诸侯之学“不得观四方,故缺东以南,半天子之学,故曰泮宫”。《礼记》称“天子辟雍,诸侯曰泮宫”,所以,明清以来的泮池,取辟雍的半璧之义,凿为半圆之象。然而,宋代的金华文庙是否开凿有半圆形的泮池,其实,我们无法确定。

可以确定的是,在明代人看来,这口池塘非但有儒家经典的依据,更与文庙的风水休戚相关。江南地区的明代墓地,前端通常也开凿有半月形池塘,比如大书画家吴昌硕在老家安吉鄣吴的明代祖坟、今日温州椅子坟都有类似的“风水池”。据说天地之间的“生气”,“乘风而散,界水而止”,会在遇水的地方聚集起来。文庙前端的泮池,造型既与墓地类同,功能亦当近似。我的意思是,今日常见的泮池,绝不只是儒家经典观念的产物,更与宋代以来的世俗风水观念有关(期待有学者就泮池的源流问题做一通贯研究,以纾解我的困惑)。墓地风水只关乎一族一姓的命运,而文庙之于城市风水至关重要,左右一地的文运兴衰。只要条件允许,明朝人一定会把文庙安排在城市的东南方向。金华子城,正是城内东南区域一块规整的台地。

在考古工作者看来,这块台地的形成及其拓建过程,是认识金华城市早期历史发展的重点。当然,古人一定不会有类似的问题意识,他们更关心衙署和文庙的风水,保佑本人升官发财,冀望本土的文曲星和进士老爷,多多益善。

1905年,满清废除科举,文庙丧失了象征的或现实的功能。民国年间,文庙改建为新式的金华中学。我们在泮池遗址以东发现的校舍遗址,以巨大的条石作台基。不知为何,新式校舍竟然偏离了泮池所在的中轴线,整体叠压在东侧的另一条轴线上。

庙学合一的“文庙学宫”,既是祭祀孔子的地方,也是官办的学校,通常设置“左学右庙”两条轴线:庙的主体是大成殿和殿前的东西两庑,供奉先圣先师和先贤先儒;学的主体是明伦堂或讲舍,为学官讲学和生活之所。可以看到,民国校舍的地基下,叠压着三个不同时期的“学宫”道路。年代最晚的道路位于最上层,路面最宽,以块石和石板铺设,甚至砸碎学宫中的碑刻,用以铺路。有一通残碑尚可分辨“乾隆五年”等文字;另一通的碑额上镌刻有“重修明伦堂碑记”字样。

根据地层叠压的早晚关系判断,“毁碑铺路”大概发生在上世纪二十年代大规模建设新校舍前夕,易言之,即在科举制度废除后不久。何谓“斯文扫地”?这就是。

然而,更大的“斯文扫地”事件,并不发生于晚清民国,而是1975年拆毁大成殿,撬除泮池的石板,并最终填平了这口半月形的池塘。文庙的地面建筑,至此荡然。

我们重新挖掘开来的泮池,里头填满了垃圾,煤渣、砖块、玻璃瓶,应有尽有。毕竟距今不远,见证人尚多,在我工作期间,他们来到现场讲故事,绘声绘色地描述当年拆毁、填没泮池的场景,各种细节,多与遗迹现象吻合。比如,泮池周围的栏板拆卸后,铺设了教学楼地下的排水沟。

如此掩埋四十年,忽如一夜春风来。如今,“国学”复兴,文化自信,弘扬中华传统文化正当其时,人们认为,再也不会有比重建文庙更具有象征意义的工程了。因此,我奉命前来工作,考古揭示的泮池遗迹,据说将会成为重建文庙的依据。假以时日,全新的泮池将会重新崛起于文庙前端的这个地点。

这就是城市东南区域、方圆两三千平方米的地点,最近六七百年来发生的故事。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。