.jpg)

宦官是个很特殊的群体,宦官墓是种特殊的文化遗存。因为没有传统意义上的后代,宦官群体的老年赡养和死后埋葬都很成问题,于是宦官“义会”组织应需而生。所谓“义会”,通俗讲就是宦官群体内的互助社团组织,身在组织则生有所养、死有所葬。为了寻找精神寄托,很多宦官都信奉佛教,捐资寺院。佛寺和墓葬在现实和未来两个层面完美结合,称为“坟寺”。少数权阉在葬地旁单独建寺,大部分宦官按照“义会”组织安排聚葬于特定寺院附近,期待死后有人祭祀洒扫。因此,宦官墓葬多成批出现,某些关系亲近的宦官生前相约死后葬于一处,有墓葬相邻的,有同一墓坑不同墓室的,甚至并列墓室共用一堵砖墙,砖墙预留小孔,以便亲昵的灵魂在死后还能互相来往,共叙当年情。

明代宦官制度概述

宦官,又称寺人、阉人、貂珰、中官、中贵、内官、内使、太监等,是指被阉割后在宫廷中侍奉帝王及其家属的男子。到明代,“太监”成为宦官衙门中职务最高者的专称,清代革除“太监”官职,以太监通称宦官。宦官制度是中国古代政治制度的特殊组成部分,宦官集团也是古代权力阶层中的重要力量。

中国历史上宦官专权现象时有发生,尤以东汉、唐朝、明朝最为严重。然而如就宦官机构之庞大、人数之众多、权力触及之广、气焰显赫嚣张程度而言,却非明代莫属。明代宦官势力全面介入国家的政治、军事、司法、经济、文化、外交等各个领域,可谓空前绝后,类似王振、汪直、刘瑾、冯保、魏忠贤等权阉大珰不绝于朝。

明代宦官机构的设置可追溯到朱元璋称吴王时期。吴王元年(1367年),朱元璋置内史监,内设令、丞、奉御、内史、典簿等岗位;明朝立国后的洪武二年(1369年),又定置内使监、尚酒局、尚醋局、尚面局、尚染局、御马司、御用司、内府库、内仓监及太子东宫、宫门值守等宦官机构,并规定各监、局、司、库的级别和内设职数。此后通过新设、析置、升格等方式,宦官机构持续增多,最终形成十二监(司礼监、内官监、御用监、司设监、御马监、神宫监、尚膳监、尚宝监、印绶监、直殿监、尚衣监、都知监)、四司(惜薪司、钟鼓司、宝钞司、混堂司)、八局(兵仗局、银作局、浣衣局、巾帽局、针工局、内织染局、酒醋面局)的格局,即俗称的“二十四衙门”。此外,大内府库、各处宫门、太子宫署、藩王府邸等亦各有宦官编制;明成祖朱棣迁都北京后,南京作为留都,在留置五府六部等外朝行政机构的同时,亦保留二十四衙门宦官机构;另有分驻各地的镇守太监、分守太监、守备太监以及其他名目繁多的派驻太监等等。随着宦官机构增设和权势扩张,宦官人数也不断膨胀。洪武初置时,定员不过数百人,成化年间已数以万计,万历年间增至五万余人。

以往对明代宦官的研究主要集中于宦官与政治、军事、经济、文化、外交等领域的关系;以及宦官群体的籍贯来源、选用仕进、文化教育、宗教信仰等方面。随着考古发掘工作的开展,明代宦官墓葬资料日趋丰富,为相关探讨提供了基础。

明代宦官墓葬的发现

明代宦官墓葬主要位于南、北二京,地方藩王府邸太监一般就近埋葬,另有部分太监葬于出镇地区或回葬故里。目前所见经考古发掘的明代宦官墓葬集中于南京、北京、成都、保定、广州等地。

南京作为明朝留都,形式上常设有宦官二十四衙门,另有大量宦官年老退休或遭罚谪贬后来到南京。人数众多的宦官群体在南京留下了数量可观的墓葬遗存,最富盛名者当属坐落于南京南郊牛首山麓的郑和墓;经考古发掘的宦官墓葬包括司礼监太监金英墓、南京守备司礼监太监怀忠墓、都知监太监洪保墓、都知监太监杨庆墓、孝陵神宫监太监韦清墓等。

郑和墓冢

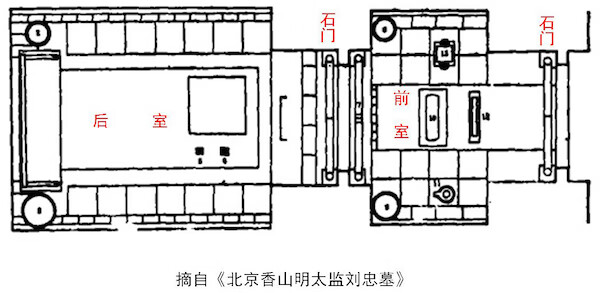

北京为明王朝都城,是宦官最集中的地区。北京明代宦官墓葬主要位于今海淀区和石景山区一带,数量庞大。笔者统计,《新中国出土墓志·北京卷》收录明代宦官墓志五十四件,至少对应五十四座墓主身份明确的宦官墓葬。北京城西北的中关村,此前被称为中官坟、中官村,是明代宦官的主要活动区域之一,因宦官又称“中官”,故有此名。北京地区考古发掘的明代宦官墓葬数量十分可观,可惜资料大多尚未正式公布,目前所见正式刊布者仅有位于香山的御马监署乙字库事宦官刘忠墓。

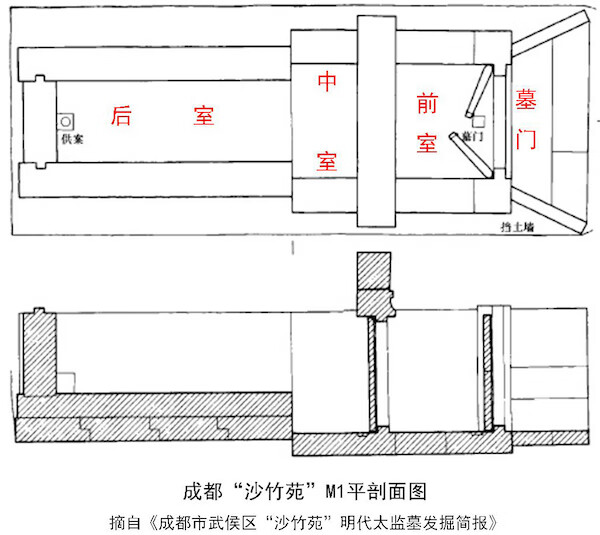

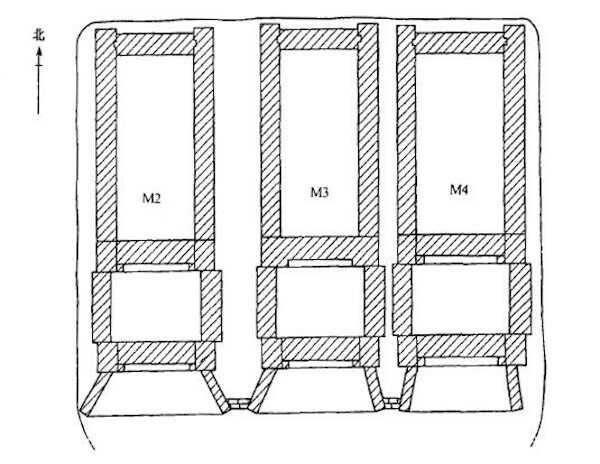

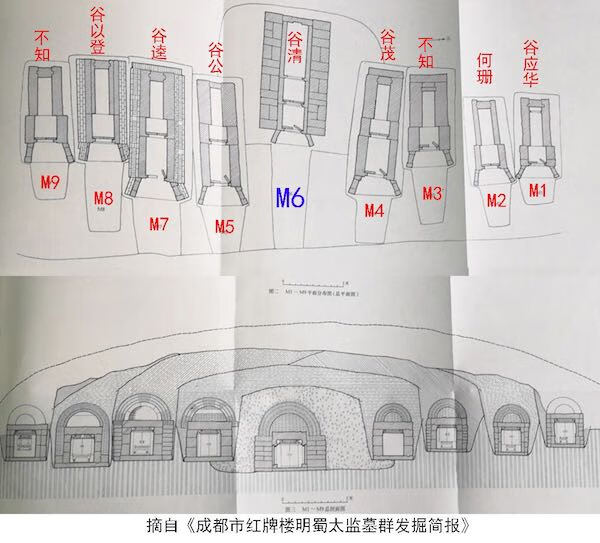

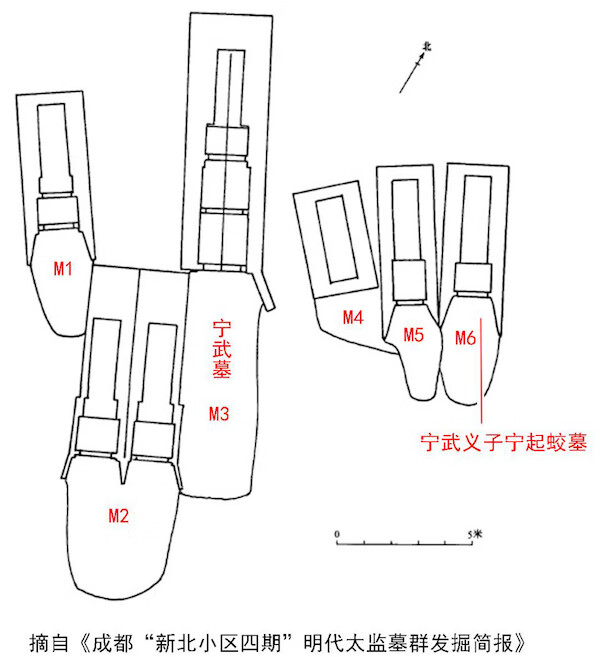

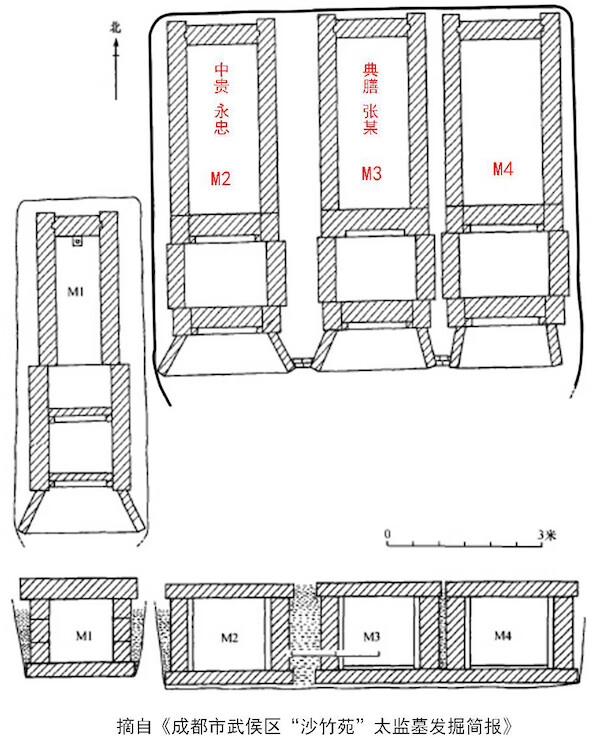

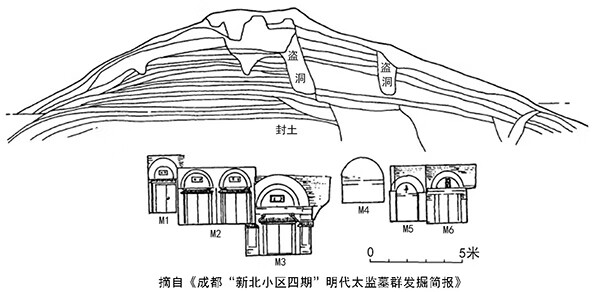

成都周边曾发现大量明代蜀王府所属宦官墓葬。1953年修建宝成铁路时发现明蜀藩太监陈氏墓;1955年成都白马寺附近发现蜀藩典服所宦官魏本墓; 1956年成都东郊华阳发现蜀藩承奉司宦官宁仪墓和典宝所宦官刘镗墓;2003年成都红牌楼发现九座宦官墓;2005年成都“新北小区四期”发现六座宦官墓;2008年成都“沙竹苑”工地发现四座宦官墓;2014年成都地铁7号线工地发现蜀藩宦官双玉和阮英合葬墓。

其他零星公布的明代宦官墓葬资料还有位于广州的总镇两广内官监太监韦眷墓、位于保定涿县的两京司礼监太监牛玉墓等。

明代宦官墓葬的营葬特征

综合上述所见考古发掘资料,结合墓志碑刻及史籍记载,将明代宦官群体的营葬特征归纳如下。

(一)奢侈僭越

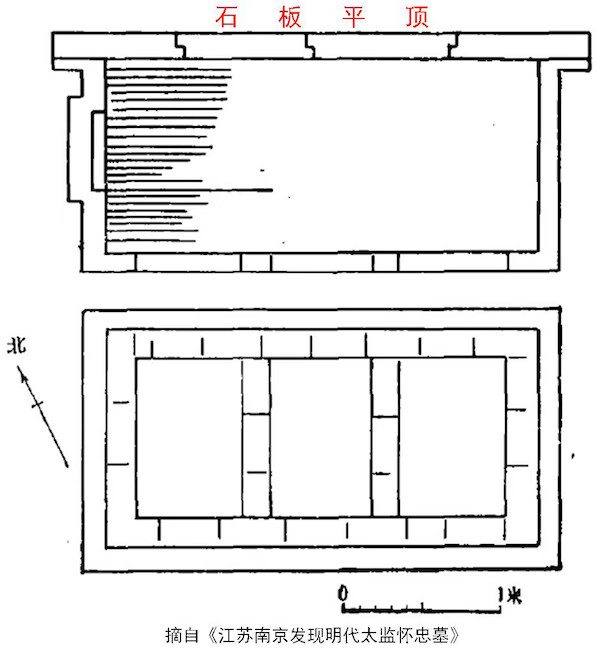

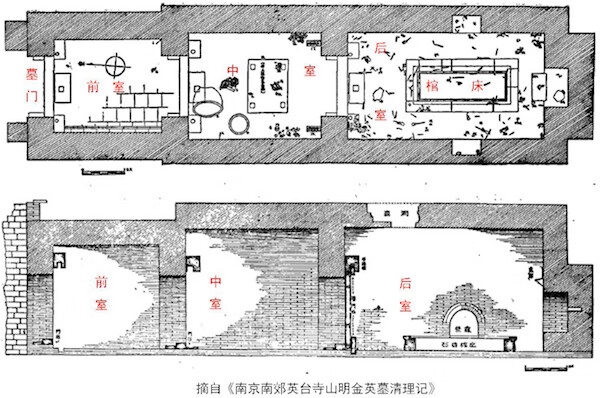

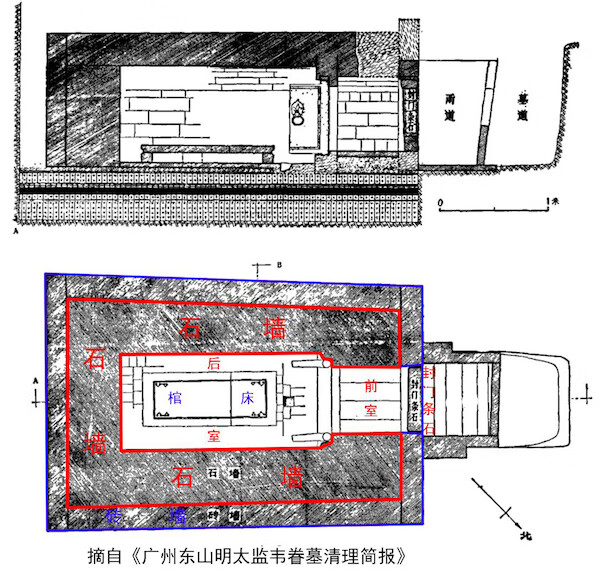

目前所见明代宦官墓葬有前后室墓、前中后三室墓、并列多室墓、石板平顶墓等类型。墓葬形制结构并不统一,亦无明显的群体特征,更多反映的是所处地域特征和时代特征。

前后室墓

前中后三室墓

并列多室墓

石板平顶墓

部分明代宦官虽然掌有实权,然按照职官制度,作为衙门首领的宦官,最高亦不过四品。明代宦官墓葬普遍规模较大、工程浩繁,存在明显的僭越现象。典型者如景泰七年(1456年)葬于南京英台寺山的司礼监太监金英墓,全长十三点六米,有前中后三室,设有两重石门、一重木门,墓门有八字金刚墙,后室用须弥座石棺床,这些特征在明代只有帝陵和个别藩王墓葬才具有,绝非太监所能享用。位于北京西郊的明司礼监太监田义墓,墓园占地约六千平方米,内有神道石刻、棂星门、碑亭、显德祠、寿域门、石几筵、四面碑、墓冢等设施,园内植以松柏,周边围以石墙,各种要素齐全,规模宏大豪华。田义身为宦官,神道上却设置皇陵或王公墓前才能使用的石像生,足见墓园之奢华僭越。上述两墓地下墓室、地上墓园的形制规模均与“太监”身份严重不符。另有南京的都知监太监洪保墓,分为前后两室,全长八点二米,形制宏伟,条石封门,与南京地区发现的海国公吴祯墓、江国公吴良墓、永国公薛显墓、南安侯俞通源墓、驸马都尉赵辉墓、福清公主墓等宗亲公侯级别的高等级墓葬形制类似,规模相当。总镇两广内官监太监韦眷墓为前后室墓,全长七点四四米,该墓整体用巨型条石立石门、砌墓壁、起券顶,石砌墓壁和墓顶均厚达一米以上,结构坚固,工程浩繁。另有成都发现的蜀府宦官墓,墓葬多采用仿木石雕结构,墓内设置大量石雕明器,耗费不菲。

南京英台寺山的司礼监太监金英墓

田义墓冢(于溯拍摄)

都知监太监洪保墓

总镇两广内官监太监韦眷墓

成都“新北小区四期”M3(蜀府宦官宁武墓)

明代宦官墓葬普遍奢侈僭越的原因,除了与宦官权势熏天和皇帝宠信宽纵密不可分外,也可能与墓葬营造程序有关。明代皇室宗亲、功臣勋戚、高级品官等人墓葬,多由朝廷部门监造,秩序明晰;而许多宦官生前当权时便亲自选地造墓,多属个人主导,往往罔顾成法,恣意妄为。

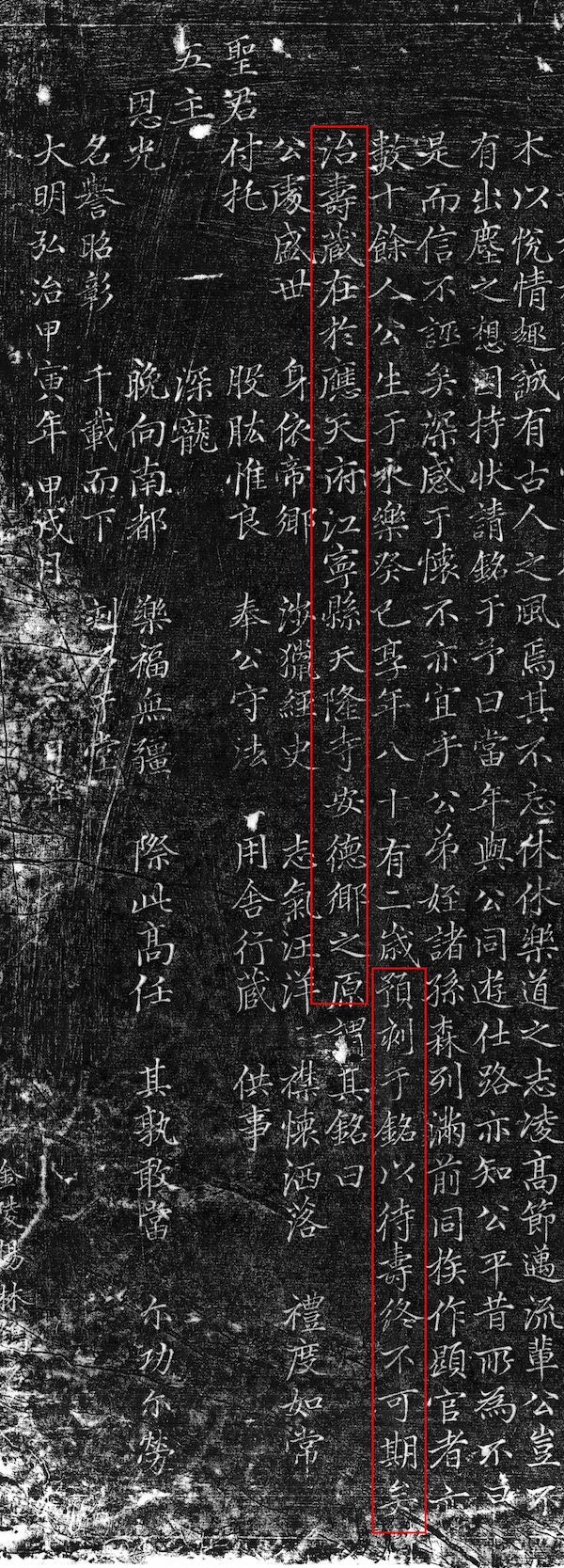

(二)预作寿藏

寿藏,又称寿圹、寿冢、寿域等,指生前为死后预筑的墓穴;寿藏铭即生前写就的墓志铭。许多宦官为死后归处着想,生前即筹措策划,选择葬地,营建墓室,甚至请人预作墓志,以了后顾之忧。如主持过下西洋壮举的都知监太监洪保于宣德九年身体“康强无恙尚能乘槎泛海”时便预作寿藏和寿藏铭;南京内官监太监杨云“预营冢圹于城南安德乡瑞云山之麓”;孝陵神宫监太监韦清“预刻于铭,以待寿终不可期矣。治寿藏在于应天府江宁县天隆寺安德乡之原”;万历三十三年,陈矩“以掌东厂兼司礼监印,预卜寿藏于香山慈感庵侧”;上文所述总镇两广内官监太监韦眷墓,据发掘者推测也是生前预作,故而墓室坚固、工程浩大。北京内官监太监郭觉智等人建崇圣寺,寺成之后“仍于寺后各建寿藏,为身后之计”。说明预作寿藏并非孤例,而是相当普遍的现象。另有宦官不仅预作墓葬,而且自述生平为自己撰写墓志。如据廊坊大厂县出土的《守愚子寿藏记》记载,明内官监太监段聪自号“守愚子”,生前“先卜宅兆于祖茔之右……并治归藏之所……”即生前预先选定墓地,营建墓室,并且这篇“寿藏记”也是传主亲自操刀,可谓独树一帜。

韦清墓志拓片(局部)

(三) 聚众而葬

文献碑志中多有宦官组建义会、营建公共墓地、聚集而葬的记载。据弘治年间《重修黑山会坟茔碑铭》载,以宦官刚铁墓地为中心形成的黑山会公共墓地,相传自刚铁葬此后,“兹后内监葬此者不下百数塚”。明亡之后,黑山会墓地继续成为清朝太监的聚葬地,直至太监制度消亡,改辟为八宝山公墓区。许多关于宦官义会的碑刻,多有宦官们集资购地,聚众葬于义会公共墓地的记载。

上述成都发现的红牌楼九座宦官墓、“新北小区四期”六座宦官墓、“沙竹苑”四座宦官墓,墓葬分布均较为集中。南京天隆寺除韦清等三墓外,周边另有御马监太监黄公墓和多座其他宦官墓葬。北京海淀、石景山一带发现的明代宦官墓葬数量亦十分庞大。这些均为明代宦官聚众而葬的实物证明。

成都红牌楼宦官墓群

成都新北小区四期宦官墓群

成都沙竹苑宦官墓群

(四)同性合葬

中国古代合葬方式一般包括同茔异坟合葬(同陵园不同封土)、同坟异穴合葬(同封土不同墓穴)、同穴异室合葬(同墓穴不同墓室)、同室合葬(同墓室)等等。合葬者或为家人、或为夫妻,尤以夫妻合葬最为常见。明代宦官埋葬中的同性合葬现象尤为引人注目。

2003年成都市红牌楼工地发现的九座明代蜀王府宦官墓葬,大部分出土墓志或买地券,墓主身份和墓葬时代清晰。墓地居中的6号墓时代最早,其余墓葬按照早晚关系,“右左右左”循环对应,依葬于6号墓两侧,各有封土。最后又在各墓封土上方覆盖一层大型封土,将九座墓葬全部包裹在内,形成“同坟异穴”的合葬方式。此种同坟异穴合葬的墓例,还见于成都“新北小区四期”工地发现的宦官墓群群。值得留意的是,成都红牌楼墓地中有六位墓主均为谷姓宦官。合葬墓地中出现众多同姓宦官,缘于入蜀王府后的统一赐姓?还是宦官领养关系?抑或某地乡里盛行入宫?这都是十分有趣的话题。

成都“新北小区四期”宦官墓地

2008年成都“沙竹苑”工地发现四座明代宦官墓葬,其中三墓(编号M2、M3、M4)形制规模相同,方向一致,独立并排,位于同一墓坑,属于同穴异室合葬。据出土墓志和买地券,M2墓主为蜀王府“中贵”永忠;M3为蜀王府典膳张某,二人均为宦官;M4墓主难以确知,然从此种合葬方式来看,其身份也应是蜀府宦官。

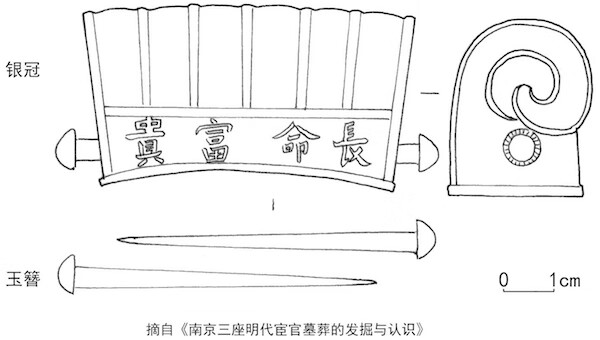

上述合葬方式中,各墓葬虽紧挨并排,然均为独立墓室,更加紧密的合葬形式见于南京天隆寺三座明代宦官墓。三墓位于同一墓坑内,形制规模相同,用砖互相咬合,相邻墓室共用一堵砖墙,明确为同时修建,即三墓连为一体。位于最南侧的M3出土墓志,墓主为孝陵神宫监太监韦清,另两墓未出土文字资料,墓主未知。这种特殊埋葬方式首先让人联想到夫妻合葬。历史上宦官娶妻现象屡见不鲜,明代永乐、宣德时期,甚至有宦官因备受皇帝宠爱,而被赐婚的现象。那么天隆寺三墓有无可能属于宦官韦清及其妻妾的合葬墓呢?答案是否定的。首先,从埋葬位置看,如果是夫妻合葬,则“丈夫”韦清应居中间尊位,而并非葬于边侧;再者,从随葬器物看,居中的M4出土了象征品官身份的镶铜框木腰带以及男性束发的玉簪银冠,墓主为女性的可能性极低。最后,结合三墓特殊的营建方式和墓葬结构,基本断定三位墓主为身份相当、关系亲密的宦官。

南京天隆寺三座宦官墓

天隆寺M4出土玉簪银冠

最独特的宦官合葬墓例当属成都地铁7号线工地发现的蜀王府宦官双玉和阮英合葬墓。墓葬坐东朝西,由砖、石混筑而成,分为南北两个并列墓室。两墓室结构、规模相同,共用墓道、八字形挡墙以及中间石墙,顶部加砌成一个大型墓顶,整个墓葬为一次性建成,属于典型的同穴异室合葬墓。两墓室均出土墓志,墓主身份、生平较为清晰。双玉生于成化六年(1470),阮英生于成化八年(1472),二人于成化十四年(1478)同年进入蜀王府,均交由阮亨抚育,分别赐姓双、阮。据双玉墓志记载,双玉、阮英关系亲密,约定死后同葬,“……(双玉)与/同寅典服阮公英相善,常与约曰:同堂共穴,弟兄永愿……”二人生前即预作墓室,“正德丙子(1516年)十有二月吉,竁穴于……不日成之”。阮英卒于嘉靖六年(1527年),先葬于南侧墓室;双玉卒于嘉靖十七年(1538年),葬于北侧墓室,实现了“同堂共穴”的合葬愿望。这座墓葬不仅确认了宦官同墓合葬的埋葬方式,而且墓志对二人身世及合葬缘由作了说明,是认识明代宦官埋葬方式、日常关系的重要资料。(相关资料由考古发掘领队谢涛先生提供,特此致谢。)

明蜀府宦官魏玉、阮英合葬墓(谢涛提供)

以上所述几种明代宦官墓葬的营葬特征,均与这一群体的特殊性有关。宦官因脱离了家族网络,又缺乏严格意义上的后代,所以死后的埋葬祭享就成为他们必须考虑的问题。为解决这一困扰,有的宦官生前当权时就开始营建墓葬,预作墓志,造成部分宦官墓规模庞大;有的宦官葬于义会组织的公共坟地,盛行聚众埋葬;宦官群体的边缘性地位,极易促使他们之间产生特殊的感情而“抱团取暖”,也许是为了追求来世的互相陪伴,于是出现了多人合葬的现象。

明代宦官义会组织和坟寺现象

(一)义会组织

为了养老、丧葬以及死后祭享等事宜,明代宦官多自发地以佛教寺院为基地,组织“义会”。清代太监信修明云“太监养老义会,由明代至今,由来久矣”。义会是指宦官为筹办身后丧葬、坟地卜建等事宜,集体出资设立的互助团体。多由一名或数名位高权重的宦官首倡、发起,参会者共同出资,购置土地,建立公共坟茔和寺院。义会组织圈定的坟地又称为“义地”、“义茔”、“义坟”等。会众死后安葬本会茔地、享受祭享。入会宦官“死亡有棺,为作佛事,葬于公地,春秋祭扫。后死者送先死者,较亲族有过焉。”(《老太监的回忆》)

根据碑志铭刻记载,明初已经存在宦官义会组织。《敕赐云惠寺重修碑记》记载,宣德十年(1435年),内官监太监申用“启立寿藏义会”,并集资三千余金,在香山购地建寺,曰善法寺,此处善法寺就是宦官义会之寺。明中期以后,宦官群体中的义会组织开始普遍出现,择举数例:

惜薪司特玉等人义会。嘉靖十四年(1535年),北京惜薪司宦官特玉与同僚景福等数十人,集资于北京城南宣武关外建寺,作为众人日后埋葬之所。建成之后,立《义会寿藏碑记》,碑阴刻有参与义会、集资建寺的二十六人宦官名单。

东林庵义会。嘉靖十七年和嘉靖二十六年,北京内官监太监高忠等人分批购买茔地,“见造盖义会寿地”。事成之后,立碑刻记,碑阴题名有内官监、尚衣监、御马监、尚膳监、惜薪司等衙门宦官三十余人(《义会寿茔地产碑》)。

弘法禅林义会。嘉靖二十一年(1542年),内官监太监韩锡卒,“葬以卒之年八月初七日,墓在南城弘法禅林,乃公之义会地也。”(《明故内官监太监韩公墓志铭》)

慈感庵义会。上述位于北京香山的御马监宦官刘忠去世,“于殁年五月十五日,扶公柩于都城西香山慈感庵义茔之原,以为葬焉。”(《北京香山明太监刘忠墓》)

永安庄义会。万历三年,御马监太监徐经,“忽思身后之事,则寿域安定关外永安庄义会之原,建立碑铭。”(《针工局处局事御马监太监徐公寿碑铭》)

千佛寺义会。万历六年(1578年),司礼监等衙门太监等官数十人集资建成千佛寺,又出资购买园地,“园地、寺所概归会中,千佛寺承业管理耕种,逐年课租出产,以备春秋祭享,及修理佛殿墙垣,养赡僧众过活。”(《重修古刹千佛寺碑记》)

黑山义会。以宦官刚铁墓地所在的灵福寺为中心形成的义会组织和公共墓地,位于京城西的黑山,在明代中影响较大。大概明中期以后,宦官们虚构出一位“祖师”刚铁,称其为“靖难”功臣(或曰开国元勋),宦官们纷纷葬于此,称为黑山会 。弘治年间《重修黑山会坟茔碑铭》载,自相传永乐年间刚铁葬此后,“兹后内监葬此者不下百数塚”。

南京司礼监等衙门太监义会。南京雨花台风景区梅冈北麓曾出土一方明代宦官义会碑,为宦官集体为营建葬地而立的碑刻。碑铭首题“南京司礼监等衙门宦官等官义会碑”,碑文记录参加义会的二十七名宦官的名讳、籍贯等。

文献碑志中所见明代宦官义会组织数量极多,此不赘述。再加上湮没无闻者、甚至秘密相约不为人知者,实际存在的义会数量想必更加庞大。通过以上举例,可归纳宦官义会的一般模式为:数人首倡、共同捐资、选购土地、修建寺院、预留墓地、立碑纪念。随着与会人数增加,部分义会还会增购土地,扩大规模。

宦官义会多以佛教寺院为中心,公共墓地亦设置于寺院附近,年老宦官生前可在寺院安身,死后葬于寺院附近的义茔,藉寺僧为其守坟、洒扫祭祀。墓地与佛寺的结合是明代宦官群体的一个显著特征。

(二)坟寺现象

“坟寺”是指在坟墓旁设立佛教寺院,或在已有佛寺附近修建坟墓。中国坟寺习俗由来已久,至明代,坟寺之风在官、民群体中稍歇,而在宦官之间盛行。

陈玉女教授将坟寺定义为“宦官以守护自身,甚至为守护其同类死后葬身之坟墓为目的所建盖的佛寺”。这一界定不仅清楚地揭示出宦官坟寺的性质和功能,而且指出其核心是坟墓与佛寺的关系。因为特殊的生理缺陷和凶险的生活环境,明代宦官多崇信佛教,以寻求精神寄托。宦官的养老、丧葬,也充斥着佛教气氛。明末宦官刘若愚《酌中志》载:“中官最信因果,好佛者众,其坟必僧寺也。”说明了宦官死后其坟墓与寺院的共存关系。清人龚景瀚在《游大慧寺记》云“游京城之外,而环城之四野,往往有佛寺,宏阔壮丽奇伟,不可胜计。询之,皆阉人之葬地也。阉人既卜葬于此,乃更创立大寺于其旁,使浮屠者居之,以为其守冢之人。”提及北京西山一带由宦官们所建的坟寺,多请僧人居之,为之守墓。

不少位高权重的大太监,生前即购地建寺,择僧主持,甚至向皇帝奏请敕名,死后葬于寺侧,极尽荣光。都知监太监洪保生前选定墓地后,先于墓侧建小寺“东峰庵”,后又奏请扩建,并获赐“宁海寺”寺额;南京守备内官监太监罗智墓志记载,罗智生前选择山明水秀之地选定墓地,墓旁修建寺院,并奏请赐额曰“静明寺”;南京内官监太监杨云生前预作寿藏,创建寺院,皇帝赐额曰“普应寺”;南京守备内官监太监余俊墓旁兼有寺庙和祠堂,并同获赐额,祠曰“彰勤”,寺曰“祝禧”;南京守备司礼监太监郑强墓旁亦兼有祠、寺,并分别获赐额曰“襃能祠”“成恩寺”。凡此种种,不胜枚举。

依附于义会组织的太监,则多葬于坟寺附近的公共墓地。如南京孝陵神宫监太监韦清卒后与他人合葬于天隆寺侧;成都明蜀府宦官双玉与阮英合葬于金像寺附近;北京御马监宦官刘忠死后葬于慈感庵义茔等。以及上文所列诸多义会组织,多以某寺院为中心,寺旁设立公共墓地,均为“坟寺”现象的实例。

以上结合考古发现、文献记载和碑志资料,对明代宦官营葬中的一些基本现象进行了梳理。明代权阉墓葬多规模宏大,在规制上存在僭越现象;许多宦官生前预作墓葬和墓志;宦官们往往聚众埋葬;部分关系亲近的宦官合葬于同一封土甚至同一墓室。义会和坟寺在宦官营葬过程中扮演了重要角色,两者在物质和精神两个层面维持宦官群体的稳定,使得部分普通宦官及年老宦官生有所养,死有所葬。许多宦官依靠义会组织得以顺利安葬甚至与关系亲近者聚众合葬,也算是缺憾人生中最后的一点慰藉吧。

参考文献

陈玉女:《明代二十四衙门宦官与北京佛教》,(台北)如闻出版社,2001年

余华青:《中国宦官制度史》,上海人民出版社,2006年

何孝荣:《明代北京佛教寺院修建研究》下册,南开大学出版社,2007年

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。